De Conques à Toulouse

Chemin de traverse - Partie 1

Ce chemin est une variante fréquentée dès le XIIIe siècle, à travers l'Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, qui relie la voie du Puy à la voie d'Arles. Riche en patrimoine jacquaire, cet itinéraire moins connu chemine entre les bastides et les vignes. Entrez dans le décor...

Ils marchent dans la même direction, chacun sous son ogive. Ces trois pèlerins sont vêtus d'une longue tunique à la mode de l'époque courtoise. Dans leur main, un bourdon, ce bâton ferré sur lequel s'appuyer, bien utile aussi contre les brigands ou les loups. Deux d'entre eux sont coiffés d'un chapeau à larges bords, orné d'une coquille. Plus haut sur la paroi, la célèbre légende du pendu dépendu est représentée. Pas de doute, ces peintures murales du XIVe siècle positionnent l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Villeneuve d'Aveyron comme une halte jacquaire sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Cachées sous un enduit de chaux, elles ont été découvertes en 1965 puis restaurées. "Cette déambulation de personnages est un unicum, un objet historique dont on ne connaît à ce jour pas d'équivalent", souligne Christophe Evrard, animateur de l'architecture et du patrimoine du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue.

Ces scènes ont été réalisées lors de l'agrandissement de l'église, érigée entre 1060 et 1070 par Odile de Morlhon. Ce seigneur local, de retour d'un pèlerinage en Terre Sainte avec son épouse, avait restitué la forme du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Mille ans plus tard, l'édifice représente l'un des trésors du patrimoine à découvrir sur le tronçon Conques-Toulouse, une variante qui fait l'objet d'un guide de la fédération française de randonnée depuis 2012.

Maillé de bastides

"Cet axe s'est développé à la fin du XIIIe siècle car il permettait de traverser des villes nouvelles, au rayonnement économique fort. Nous ne sommes pas en "première division", comme le restent la via Podiensis ou la voie d'Arles qu'il relie. Mais cet itinéraire secondaire n'en est pas moins intéressant, maillé d'églises et de lieux d'accueil pour les pèlerins", poursuit Christophe Evrard. Ces villes nouvelles, ce sont les bastides. Environ 300 sont créées sur une période de 150 ans, gérées par des consuls élus par la population chaque année. La place du marché devient le coeur de la cité. Bordée d'arcades, elle favorise le développement des savoir-faire. Cette époque florissante voit le rayonnement du sud-ouest jusqu'à la guerre de Cent Ans (1337-1453).

Villeneuve d'Aveyron est l'une des premières bastides en Rouergue, fondée en 1231 dans le causse minéral. En tenue de randonnée, on franchit l'énorme porte médiévale, prêt pour un voyage dans le temps. Les rues tracées en damier sont bordées de maisons des XIIIe et XIVe siècles, en pierre blonde chauffée par le soleil. Place des Conques, repérez un signe jacquaire autour d'une grande fenêtre ainsi que les culots sculptés de part et d'autre, en forme de chapeau de pèlerin. La Maison de la photo de Jean-Marie Perrier apporte une touche glamour entre ces vieux murs, avec ses énormes tirages de l'époque de Salut les Copains, immortalisant Johnny Halliday, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc... Un voyage dans le temps et les époques pour cette première grande halte sur le chemin de Conques à Toulouse.

Emplettes au marché

La bastide suivante, où faire étape sous l'un des toits de tuiles rouges, sera celle de Villefranche-de-Rouergue, créée en 1252 par Alphonse Poitiers, devenu comte de Toulouse après la mort de son beau-père Raymond VII. Sa place Notre-Dame, parmi les plus belles de France, perpétue le plaisir de la convivialité d'antan, avec son marché du jeudi très couru. Au pied des façades d'architecture gothique flamboyant, ça s'approche en occitan et le marcheur itinérant fait ses emplettes en charcuterie, en fromage de brebis et en farçous aveyronnais, des beignets aux feuilles de blettes.

Dans la rue Saint-Jacques pavée de galets, la chapelle Saint-Jacques du XVe siècle s'impose comme un bel exemple d'architecture gothique méridionale. Une confrérie y accueillait les pèlerins, pour une journée et une nuit durant lesquelles se refaire une santé : épouillage, raccommodage des vêtements, victuailles... Sur le portail, notez les deux coquilles avant d'admirer, à l'intérieur, des fresques restaurées. À quelques mètres, la chapelle des pénitents Noirs affiche un style baroque, édifiée au XVIIe siècle, au lendemain de la Contre-Réforme. Autre symbole de richesse : la cour intérieure Renaissance de la maison Dardenne, négociant en cuivre qui prêtait de l'argent à François Ier et Henri II.

Le miracle du pendu-dépendu

Cette légende, illustrée sur les murs de l'église de Villeneuve d'Aveyron, se répandit à travers la chrétienté dès le XIIe siècle. Le scénario : un couple de pèlerins allemands et leur fils font halte dans une auberge à Santo Domingo de la Calzada, en Espagne. La servante s'éprend du jeune homme qui repousse ses avances. Par vengeance, elle glisse une coupe en argent dans sa besace puis le dénonce. L'adolescent est condamné à être pendu. De retour de Compostelle, les malheureux parents repassent au pied du gibet. Oh miracle ! Leur fils, malgré la corde, est vivant, soutenu par Saint-Jacques. Le couple court chez le juge qui déclare n'y croire que si la poule et le coq en train de rôtir pour son repas se mettent à chanter. Ce que font immédiatement les volatiles ! Le garçon est innocenté, la servante pendue. Ce récit, très populaire jusqu'au XVIIe siècle, enseignait aux pèlerins que, dans les conditions les plus difficiles, Dieu venait à leur secours. Et qu'il fallait se méfier des aubergistes peu scrupuleux...

Après Villefranche-de-Rouergue, le GR 36 rejoint les gorges de l’Aveyron, au fil d’une succession de collines. Au bord du sentier, on ramasse, selon la saison, des prunes, des pommes ou des noix. Une descente à travers la forêt se termine au bord de la rivière, où piquer une tête. Des pierres moussues forment un barrage qui permet de faire quelques brasses dans une eau à une température divine, pas si glacée.

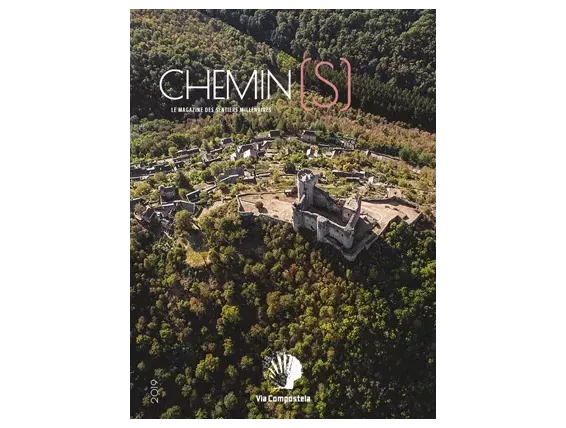

Incontournable Najac

La forteresse de Najac surplombe le paysage, accessible par une étroite ligne de crête rocheuse. « C’est l’un des châteaux forts les mieux conservés et les plus spectaculaires d’Europe ! », affirme Christophe Evrard, animateur de l’architecture et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue. Najac sera la capitale administrative, judiciaire et militaire du Rouergue jusqu’au XIVe siècle. Avec ses archères de sept mètres fendues dans le donjon ou un astucieux jeu d’escaliers, c’est une vitrine de l’art de la guerre.

En contrebas, l’église Saint-Jean, l’une des plus grandes du Midi de la France, à été bâtie aux frais des habitants qui, condamnés à de lourdes amendes, payèrent cher leur conversion au catharisme. La rue principale s’appela, un temps, Cami dal Espanha, preuve que les pèlerins étaient nombreux.

Détour par Gaillac

Le GR 36 bascule dans le Tarn, à travers les vignes. Le chemin ondule entre les alignements de ceps à perte de vue. Si la culture du vin de Gaillac remonte à deux mille ans, les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Michel de Gaillac développèrent sa production au Xe siècle. Sur le quai du Tarn, d’où les gabarres transportaient les barriques vers Bordeaux, un hôpital accueillit les marcheurs à partir de 1220.

L’été, des apéros-concerts animent les chais. Il reste à ne pas « se perdre entre Gaillac et Rabastens », expression locale qui signifie « être complètement saoul ». La campagne à des airs de Toscane, des pins parasols flirtent avec les rangées de Cyprès, les vignes dévalent les coteaux. Avec, de ci de là, des pigeonniers.

S'espanter devant l'église de Rabastens

À Rabastens, l’église Notre-Dame du Bourg est l’un des soixante-et-onze monuments répertoriés dans la partie française du chemin de Saint-Jacques classée au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1998. De briques et d’ogives, c’est un fleuron de l’architecture de style gothique et méridional.

On « s’espante » - s’émerveiller en langage du Tarn – devant les peintures aux coloris flamboyants, rouge, bleu et or. Oubliées plusieurs siècles sous des couches de chaux, celles-ci ont été découvertes au XIXe siècle dans un état exceptionnel. Une chapelle dédiée à Saint-Jacques déroule sept épisodes de sa vie, dont le transport de son corps en Galice.

Martine Bourdaries, de l’office de tourisme, est détentrice du beau tampon et en charge de l’accueil des marcheurs. « J’oriente les marcheurs vers les hébergeurs fonctionnant sur le principe du donativo, où donner une participation libre » confie-t-elle. « J’ai du fil, un stock de lacets, de l’eau et du jus de fruit au frais. Car il peut faire très chaud ». Toulouse, le terminus via le GR 46, n’est plus très loin. Un carrefour millénaire de pèlerinage.

Textes : Mathilde Giard - Photos : Tilby Vattard